手作りソーセージの賞味期限と日持ちさせるための方法を製造過程を見ながら考える【画像あり】

ソーセージは、元々保存食として開発されました。

ところが、肉をミンチにすると表面積が多くなってしまい、悪くなりやすいのです。

それは、雑菌に触れる面積も多くなるからです。

実際に製造過程を画像で見ながら、ソーセージが日持ちする食品であると確認しましょう。

もちろん、賞味期限・消費期限についてもお知らせします。

ソーセージの製造方法

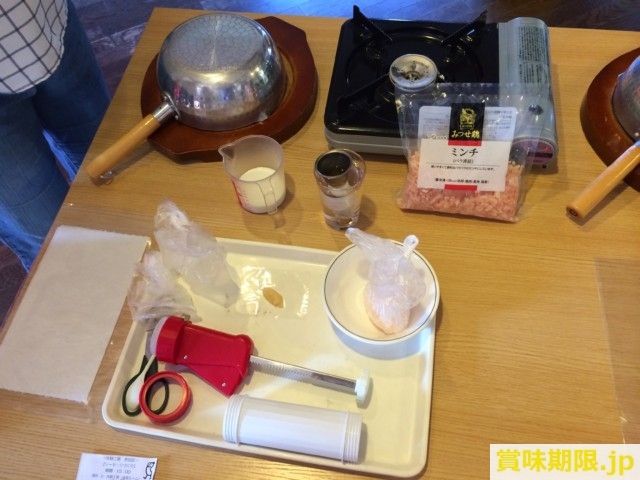

まずは、画像を見ながら一般的なソーセージの作り方を確認します。

色々なものが準備されていますが、基本的に豚肉や鶏肉などの肉が必要です。

簡単に材料をお知らせします。

- 豚ひき肉

- 羊の腸

- 脂

- すりおろし生姜

- 塩

- 砂糖

- 粗びき黒こしょう

この時は搾りたての牛乳も手に入ったので少しだけ使います。

羊の腸はこのような状態で、十分水に浸しておきます。

買った状態だと塩漬けであることも少なくないので、その場合は水に入れて塩抜きしておきましょう。

肉は、福岡のブランド鶏「みつせ鶏」を使いましたが、別に安い肉でも美味しいソーセージになります。

ミンチは良い肉の部分ばかりだったので、脂を別に追加します。

まぜるときは、とにかく冷やして混ぜる必要があります。

冷凍肉が溶けかけた状態でもいいですし、氷水にボウルを浸けて水が入らないようにボウル内で肉などの材料を混ぜ合わせてもいいです。

絞り気を使ってミンチを羊腸に入れるとこのような状態になります。

中々見かけないぐるぐるのソーセージです。

最近では、この状態で売られているソーセージもあるようです。

5センチくらい毎にひねってよく見るソーセージの形にします。

あとは、茹でたら出来上がりという訳です。

ソーセージが日持ちする理由

ソーセージはミンチを使うので、表面積が多くなり空気中の細菌と触れる面積が増えてしまいます。

また、手をどれだけ洗って、どれだけ消毒しても、完全に手についた雑菌を取り除くことはできません。

その手でこねることで、ミンチはさらに菌にさらされてしまうのです。

ところが、腸に詰めた状態で十分に加熱します。

75℃以上で1分間以上加熱すると、一般的な食中毒菌は死滅します。

とりわけ、ソーセージの場合は、ボツリヌス菌に注意が必要です。

獣肉や魚肉の加工食品に多く付着する菌です。

ボツリヌス菌は、神経毒を作るので、食中毒を起こすと筋肉麻痺などの神経症状を引き起こします。

ボツリヌス菌もソーセージをゆでる過程で死滅してしまいます。

正しい調理方法で作られたソーセージは安全に食べられるのです。

しかも、羊腸に入れて、ゆでることで新たに菌に触れる面積は減りますし、凹凸も少ないので食中毒になる確率は下がります。

ウインナーソーセージの賞味期限は通常3週間程度です。

手を入れていない豚肉よりも日持ちするようになっています。

ソーセージは、賢い保存方法という訳です。

ちなみに、羊腸を使って作ったソーセージを、ウインナーソーセージと言います。

ソーセージは、その太さによって呼び名が異なります。

まとめ

ソーセージは、ミンチを使ったりして、雑菌に触れる表面積は一時的に増えるのですが、羊腸に入れて調理しますので、結果的に豚肉、鶏肉のままよりも日持ちするようになります。